現地レポートを読む

現地レポートを読む

人々とムクノキ

2017年06月30日

島根県川本町には、指定文化財「イズモコバイモ」の自生地があり、毎年3月中旬の見頃の時期になると、その小さく白いユリのような可憐な花を見に県内外から人が押し寄せます。

「イズモコバイモ」はその名の通り、島根県で発見された希少植物。このイズモコバイモとその自生地を守ろうとする地域の方々による生育環境の保全活動は活発で、花を見に訪れる人々への解説や観察会の開催、環境の整備(草刈り、伐採、種まきなど)など多岐にわたります。

こういった人々の働きと花の希少性から、イズモコバイモは「町のシンボル」のような存在となっています。

ただこのイズモコバイモのほかにも、指定文化財、さらには天然記念物に指定されている植物がもうひとつ。

川本町中心部(役場のあたりを中心部として)から美郷町方面へ、県道40号線を進んでいくこと5分。JR三江線木路原駅手前の小道にはいると、木々が茂る場所が現れます。

その木々の中に一本だけ異様な存在感を放つ木が。

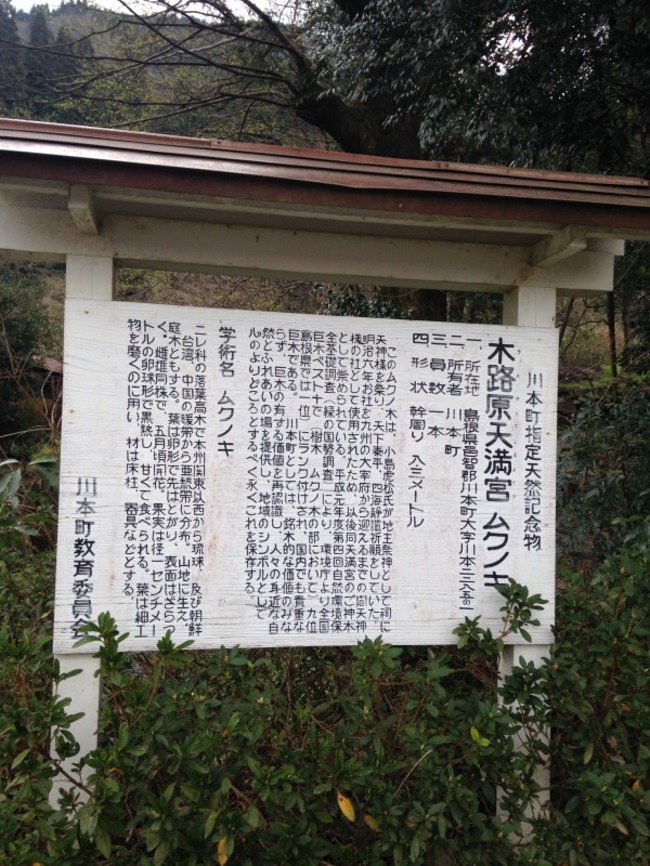

そう、これが川本町の指定文化財であり天然記念物の『木路原天満宮のムクノキ』です。

※現在このムクノキは倒れてしまい、存在しないそうです。(2020.7)

真っ先に目につくのはギチギチと音が鳴りそうなほどにねじれた幹。

(さらに、この幹の裏側はがっちりとした太い幹、側面には大きなこぶがありました。)

幹のすさまじさもさることながら、枝の力強さも見逃せません。太い枝が大きく分かれた豪快な枝振り、その枝に絡みつく無数の蔓や蔦。たった1本の木なのにビリビリとした迫力が伝わってくるようです。

本来ムクノキというのは、真っ直ぐと伸びた幹と横に広がる枝というような安定性のある樹形になるとのことですが、

木路原天満宮のムクノキは、違いますね。・・・ふらっと立ち寄ってみたら興味深い不思議な木に出会ってしまいました。

しかし、写真ではなかなか伝わらないであろう、この大きさや雰囲気。

イメージを膨らませる材料として、ここで『木路原天満宮のムクノキ』のデータを参照してみます。

『幹周り 830cm 樹高 30m(目測) 推定樹齢 300年以上』

(巨樹・巨木林データベース:環境省 より抜粋)

また、川本町のホームページには、

『平成元年(1989年)度第4回自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)により、環境庁の全国巨木ベストテン(ムクノ木の部)で9位(県内では1位)にランクされる』

とありました。全国に誇るべき巨樹だったんですね。

大きなこぶや枝に生えた苔、樹皮のはがれなど、生きてきた年月の長さが表面に現れていたのでしょう。推定樹齢が300年という事実には驚きつつもしっくり。納得できました。

さて、ムクノキをしばし眺めた後、その背後にある小さな祠の存在に気がつきました。

『木路原天満宮のムクノキ』という呼称の通り、菅原道真(天神さま)を祀る木路原天満宮の祠のようでした。

以前は、明治6年に九州の太宰府からお迎えしたお社があったそうですが、今はなく、この小さな祠に天神様が祀られています。祠の前には、水仙や椿が。今も息づく信仰が感じられました。

そして去り際、振り返って見回せば、草が短く刈ってあること、ベンチが設置されていることに気がつきました。イズモコバイモの保全活動に比べれば小さな活動ですが、地域を大切にする気持ちは同じなのだろうと感じました。

ムクノキ周辺の環境から見えた守っていく姿勢。

自分の地元にこんなに手をかけて残していこうと思っているものがあるか。

あったとして、残していくことに真摯な気持ちで取り組めていたか。

考えさせられることがいっぱいありました。

冒頭に書きましたが、イズモコバイモが『町のシンボル』だとすると、木路原天満宮のムクノキは『町の大黒柱』のよう。

どちらも自然の中に生きて、これからも人々に愛され、永く永く続いてほしい。

イズモコバイモは見頃の時期がありますが、ムクノキは常にそこにあります。川本町の天然記念物『木路原天満宮のムクノキ』。

ぜひその存在と川本町の人の暖かさを感じとってほしい、そう思いました。