現地レポートを読む

現地レポートを読む

伝統と神話のまち美保関~美保神社編~

2024年03月05日

伝統と神話のまち美保関~美保神社編~

~今回の旅の目的地は、歴史と伝統が今に続く美保関町~

(美保漁港からの眺め)

美保関町は、天平5年(733)編纂の『出雲国風土記』に記されている国引き神話の舞台です。

【国引き神話】とは出雲国の成り立ちの物語のことです。そこには、出雲の創造神である「八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと)」が、国をつくるために各地から余った土地を引いてきて、継ぎ合わせて島根半島をつくったというお話が描かれています。

継ぎ合わせた半島の1つに「三穂(みほ)の埼」という地名があり、現在の美保関町の位置だとされています。

(左端が美保関、真ん中に大根島、右奥に大山が見えます。)撮影場所:嵩山頂上

(手前が中海、奥に見えるのが美保湾です。)

さて、島根半島の端っこに位置する美保関町。

(神様たちがおでむかえしてくれます。)

この町に鎮座する美保神社もその歴史は古く、『出雲国風土記』と延長5年(927)成立の『延喜式』に社名が記されています。

ご祭神は、三穂津姫命(みほつひめのみこと)と事代主神(ことしろぬしのかみ)で、事代主神はえびす様とも呼ばれています。

三穂津姫命は「五穀豊穣・安産・子孫繁栄」などの守護神として、事代主神(えびす様)は「海上安全・商売繁盛・学業」などの守護神として祀られています。

なんと言っても、ここ美保神社は、北海道から沖縄まで、全国の【えびす社】の総本宮として、特に水産・海運・商業に携わる人々から広く信仰されてきました。

えびす様は魚釣りが趣味のようで、日本で(文献上)初めて魚釣りをしたことから「漁業の祖神」としても知られているそうです。

大漁や海上安全を祈願する絵馬も釣り竿をイメージされています!

また、毎月7日は美保神社のご縁日で「七日えびす祭」が催されます。

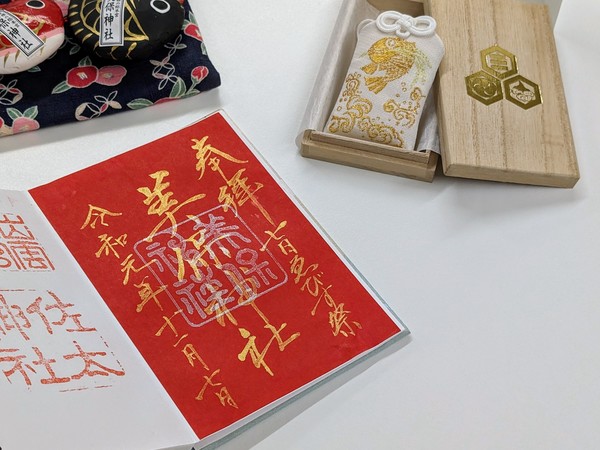

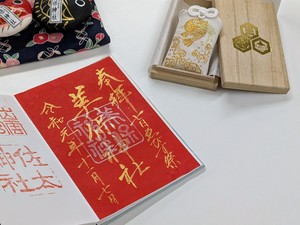

この日だけ受け取れる「金色の御朱印」や「金色の鯛守」があるんですよ。何だか嬉しいですね!

(金色の鯛守は体数限定なので、希望者が多いときは「みくじ」で授与者を決めることもあるらしい・・・)

スタッフが訪れた時期は2月中旬。境内に咲く梅の花も見頃で、とってもキレイです!

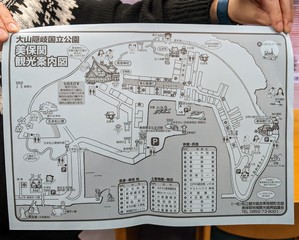

ちなみに・・・この日は、美保関観光案内図を携えて美保関町に赴きましたが・・・

マップ上に気になる場所を見つけたのです・・・

この亀の石像は、隠れたパワースポットなんでしょうか!?

探し求めて、境内をぐるっと一周すると・・・控えめな場所に「幸運の亀の石像」を発見!

・・・・・・溝の中にあるようです・・・・・・え?どうして?!

と、思わず美保神社の方に聞きました!

――曰く、平成に入ってしばらくしてから一般の方が奉納された石像だそうです。

溝の中に設置されたのは、山から水が湧くところで縁起が良いとされたからなんだとか。

神社としては特別にお祀りしていることではないそうですが、何はともあれ、こんなキュートな顔の亀に会えたら良いことがありそうですね!

* * *

ここで、神社巡りが大好きな方には有名な雑学を1つ!

現在の日本にある神社は中国の寺院建築の影響を受けているそうですが、社殿の造りは男女の神様で違いがあるんだとか・・・?

どこだかお気づきでしょうか?

それは、千木(ちぎ)の形です!!

千木には「内削ぎ」と「外削ぎ」の2種類があります。この違いの持つ意味は諸説あるそうですが、最も有名な説は女神か男神かを表しているものだそうです。

水平になっている「内削ぎ」は女千木(めちぎ)と呼ばれ女神を、先端を垂直に削った「外削ぎ」は男千木(おちぎ)と呼ばれ男神を表すらしいですよ。

/知っていると、神社巡りが100倍楽しくなりますね!\

そして、美保神社の社殿は全国的にみても非常に珍しい造りになっています。

出雲大社と同じ大社造りですが、本殿は、左右に並ぶ二殿を「装束の間」でつないだ特殊な形式で美保造(または比翼大社造)と呼ばれています。(現在の本殿は文化10年(1813)に再建されたもので、国指定の重要文化財です。)

向かって右側の「左殿(大御前)」に三穂津姫命、向かって左側の「右殿(二御前)」に事代主神をお祀りしています。

(左殿(大御前):三穂津姫命)

(右殿(二御前):事代主神)

千木を見比べてみると、三穂津姫命と事代主神で形が違うことが一目で分かります。

珍しい社殿の造りで、且つ、男女で異なる千木を見ることができるというのはとても貴重ですね!

実は・・・美保関町の入口でおでむかえしてくれた看板も・・・千木の形が違っているんですよ・・・♪

/美保神社に参拝の際は、ぜひ特殊な造りの社殿に注目してみてくださいね!\

* * *

美保神社には、さらに興味深い特徴があります。

【三穂津姫命】と【事代主神(えびす様)】には、音楽が大好きという共通点があります。

二柱の神様は「歌舞音曲(音楽)」の守護神としても篤く信仰されていて、芸能(特に音楽関係)に縁のある方がよくお参りしているそうですよ。

こちらの写真右側の手水舎の向かいに収蔵庫があります。

何が保管されているのでしょうか?

古来、美保関は海上交通の関所であったため、諸国の船が往来し、全国各地から送られる物産や物資が集まる風待ちの港として栄えました。

人々には、美保神社の神様は「鳴り物が好き」と言い伝えられており、様々な地域から安全な航海を祈願しておびただしい数の楽器が奉納されたそうです。現存しているものには、日本渡来最古のオルゴール(スイス製)やアコーディオン(オーストリア製)があります。

毎月7日の【七日えびす祭】では、収蔵庫で宝物を公開しているそうですよ。

町の一角に、美保関が海上交通の関所として栄えていた頃の名残を見ることができました!

美保関町の見所の1つ、【青石畳通り】・・・。

青石畳は江戸時代後期に敷設されました。物産や物資の積み下ろし作業の効率化を図るため、地元の海石を切り出して敷き詰めたそうです。

「青石」というのは、雨に濡れると青く見えることからその名がつけられたそうです。晴れた日の美保関は空気が澄んで気持ち良いですが、雨の日も青色が艶やかに光る町並みが美しく、風情がありますね。

(2月頃は、美保関地域の伝統である【もち花飾り】がほのかに町を彩ります。)

* * *

最後に、この美保関は、『古事記』の国譲り神話の地としても知られています。

『古事記』は、ざっくりいうと日本の歴史書です。天皇家の歴史を記すもので、日本神話を含んでいます。『日本書紀』よりも少し前に編纂されました。

(美保神社の二ノ鳥居からのぞく美保漁港・・・)

(波がゆれるたび海はきらきらと光り、晴天の下、潮風が優しく鼻をくすぐります。)by通りすがりの詩人

国譲り神話では、美保神社の御祭神である事代主神(えびす様)が登場します。

事代主神は、出雲国を譲るように迫ってきた天照大神に遣わされた神と交渉した際、柏手を打って国を譲ったとされています。

これが、現在の【手打ち・手締め】の起源だそうです。

柏手を打つことは約束を交わすという意味で、一本締めや三本締めもこれにあたります。

/知らなかったー!!\

* * *

語り足りませんが、美保神社や島根半島・美保関町には、面白い歴史がまだ・まだ・まだあります☆

見所満載ですので、ぜひ、歴史にどっぷりと浸りながら、町を巡ってみてください!

まちなびスタッフも町歩きを楽しみました~!

(青石畳通りの途中に、ワクワクする脇道を発見!眼前には海!進めぇ~!)

(脇道を歩いていると、足下に猫の足跡を発見!あ!コンクリートが固まる前に・・・踏んだなぁ?)

(沿岸を歩けば、船で休憩中のカラスを発見!器用に停まっています。)

(天日干し中のイカを発見!間違いなく、うまい。と確信した瞬間・・・)

美保関町には、楽しい×美味しい が溢れていますね!

風流な町並みの美保関町へ、晴れの日も、雨の日も訪れてみてくださいね!

いにしえの物語を後世に。

* * *

島根県松江市美保関町美保関661

TEL 0852-73-9001

【美保神社】

島根県松江市美保関町美保関608

参拝:自由(詳しくはHP等をご覧ください)

(参考)